人事評価に納得できない原因は?

「自分は頑張っているのに会社は評価してくれない!」「自分の強みを活かせる仕事をやらせてくれない!」「正しく評価してくれない会社を辞めて転職したい!」 そんな、会社の評価に対する不満は、多かれ少なかれ誰もが経験していることだと思います。

実際に、人事評価への不満が原因で転職する人も多いわけですが、転職したところで悩みが解決するほど簡単な話ではないから難しいところです。むしろ、転職先でも同じように評価されずに、心身を病んでしまったり、転職活動を繰り返しているうちに市場価値が下がって希望する転職先が見つからなくなってしまったりと、転職したことでかえって悪循環に陥ってしまう話をよく耳にします。

では、会社からの評価に不満があり、現状を変えるために何かアクションを起こしたいと考えている人は、まず何をすべきでしょうか? ここでは、人事評価への不満の原因は「自己評価と客観評価のズレ」にあって、まずはそれと向き合うことが大切であるとの考えのもと、その理由と方法について段階的に掘り下げて話をしていきます。

自己評価と客観評価のズレ、あなたのキャリアの落とし穴かも?

「自分ってこんな人間」という自己評価と、周囲から見た客観評価にギャップを感じたことはありませんか?

実は、このズレがあなたの仕事や人間関係に大きな影響を与えているかもしれません。

今回は、この自己評価と客観評価のズレがなぜ起こり、どうすれば解消できるのか、そしてそれがあなたのキャリアにどう役立つのかをご紹介します。

「あなたが考える自分」と「他人から見た自分」は一致してる?

私たちは、自分自身の能力や性格を主観的に評価しています(自己評価)。一方で、会社の上司や同僚、友人もあなたを評価しています(客観評価)。この二つの評価は必ずしも一致するわけではなく、時には大きくズレてしまうことがあります。

このズレには、こんな心理が隠されている?

ダニング=クルーガー効果

もしかしたら、あなたは自分の能力を過大評価しているかもしれません。「自分はもっとできるはずなのに」と感じるのは、実は自分のスキルを客観的に把握できていないからかも。

ダニング=クルーガー効果とは

能力や専門性や経験の低い人は自分の能力を過大評価する傾向がある、という認知バイアスについての仮説である。また、能力の高い者が自分の能力を過少評価する傾向がある、という逆の効果を定義に含めることもある。

1999年にこの効果を示したコーネル大学のデイヴィッド・ダニングとジャスティン・クルーガーの説明によると、このバイアスは、能力が低い人々の内的な(=自身についての)錯覚と、能力の高い人々の外的な(=他人に対する)錯覚の結果として生じる。つまり、能力の足りない人々による誤評価は、自身についての誤り(自身を過大評価する)から生じており、能力の高い人々による誤評価は他人についての誤り(他人を過大評価する)から生じている。この効果は、優越の錯覚という認知バイアスに関連しており、自身の能力の欠如を認識できないことによって生じる。メタ認知についての自己認識がなければ、人々は自分の適格度を客観的に評価することができない。

引用元:Wikipedia

インポスター症候群

逆に、「たまたまうまくいっただけ」「自分には実力がない」と、本来の能力を過小評価してしまうことも。成功を素直に受け入れられず、不安を感じていませんか?

インポスター症候群とは

インポスター症候群(インポスターしょうこうぐん、英: Impostor syndrome、インポスター・シンドローム)は、自分の達成を内面的に肯定できず、自分は詐欺師であると感じる傾向であり、一般的には、社会的に成功した人たちの中に多く見られる。ペテン師症候群(ペテンししょうこうぐん)、もしくはインポスター体験(インポスターたいけん、impostor experience)、詐欺師症候群(さぎししょうこうぐん、fraud syndrome)とも呼ばれる。

この言葉は、1978年に心理学者のポーリン・R・クランスとスザンヌ・A・アイムスによって命名された。この症候群にある人たちは、能力があることを示す外的な証拠があるにもかかわらず、自分は詐欺師であり、成功に値しないという考えを持つ。自分の成功は、単なる幸運やタイミングのせいとして見過ごされるか、実際より能力があると他人を信じ込ませることで手に入れたものだと考える。インポスター症候群は、特に社会的に成功した女性に多いとする研究もある。

引用元:Wikipedia

ズレが引き起こす仕事上の問題

自己評価と客観評価のズレは、あなたの仕事において、気づかないうちに様々な問題を引き起こす可能性があります。

自己評価が高すぎると…

期待する評価が得られないことに不満を感じたり、上司のアドバイスを素直に聞けなかったりして、人間関係が悪化することもあります。

自己評価が低すぎると…

自分の能力に自信が持てず、新しい挑戦を避けたり、周りからの評価を疑ってしまったり。結果的に、仕事で力を発揮しきれないと感じるかもしれません。

評価への不満が「会社を辞めたい」と感じる原因に?

「こんなに頑張っているのに評価されない」「上司は自分のことをわかってくれない」といった不満は、実は自己評価と客観評価のギャップから来ていることがあります。自分の能力や成果が適切に評価されていないと感じると、仕事へのモチベーションが下がり、精神的にも強いストレスを感じ、最悪の場合「この会社を辞めたい」と考えてしまうことも。

不満が溜まり、周りにも悪影響を与えてしまう

もしあなたが自己評価と客観評価のズレを抱えていると、仕事への不満が溜まりやすくなります。それが言動に現れると、知らず知らずのうちに職場の雰囲気を悪くしたり、チームのモチベーションを下げたりすることにもつながり、人事評価への不満から生じた言動がさらなる悪い人事評価を生み出してしまう悪循環が生まれてしまいます。

このように、自己評価と客観評価がズレている人は、仕事へのモチベーションや満足度が低下しやすくなります。その結果、職場への帰属意識が薄れたり、精神面での体調不良に陥ったりすることで、会社を辞めて転職したくなってしまうのです。

自分の評価が本当に正しくて会社の評価が本当に間違っていて、さらに会社が聞く耳を持たないのであれば、転職して正しく評価される職場を見つけるべきでしょう。ただし、もし自分が間違っていたら、転職先でも再度評価のズレを感じることになり、その問題はいつまで経っても解決することはありません。

日本においては転職には様々なリスク(退職金の兼ね合いで生涯年収が下がる、転職回数が多いと悪い印象がある、転職活動は心身負担が大きい…… など)があるので、転職失敗を繰り返すことだけは避けたいところです。(もちろんメリットもたくさんあります)

ですから、まずは自己評価が本当に妥当であるか、客観評価は本当に間違っているかを、現段階で吟味することが大切になります。

なぜ自己評価にズレが生じるの?

そもそも、ズレが生まれる背景には、主に二つの要因が考えられます。

自分自身を深く理解できていない

自分の強みや弱み、得意なことや苦手なことを、きちんと把握できていないことが原因です。これまでの経験から自己分析が足りなかったり、偏った環境に身を置いていたりすると、客観的な視点での自己理解が難しくなります。

- 自己分析の不足による、自己理解の欠如

- 経験不足による、自己理解に気づく機会の欠如

- 狭く限定された環境下における偏った評価

- 周囲からの理不尽な評価による自己評価の低下

偏った視点で他人と比較している

他人と自分を比較する際に、客観的な視点ではなく、自分の偏った見方で比較してしまうとズレが生じます。他人の成功に劣等感を抱いたり、逆に自分の方が優れていると決めつけたりすることで、正しい自己評価ができなくなってしまうのです。

- 他人の能力や成果に対して劣等感や嫉妬を抱く

- 他人の能力や成果に対して優越感や軽視を抱く

- 自分の能力や成果が認められていないと思い込む

- 自分の能力や成果が過大評価されていると思い込む

ズレをなくして自分を活かすには?

では、この自己評価と客観評価のズレを解消し、より充実したキャリアを築くためにはどうすれば良いのでしょうか?

1. メタ認知能力を高めよう

メタ認知能力とは、「自分は何ができて、何ができないのか」「どう考え、どう行動しているのか」といった、自分自身を客観的に捉える能力のことです。これが高まると、自分の強みや弱みを正しく認識し、どんなサポートが必要かも理解できるようになります。

具体的な方法は以下の通りです。

- 日々の仕事や学習、考え方を振り返る習慣をつける

- 自分の成果や成長を、具体的な事実に基づいて評価する

- 周囲からのフィードバックを素直に受け入れ、改善に活かす

2. 客観的なツールで自分を知ろう

一人で自己分析をするのは限界があります。そこで役立つのが、客観的な視点を提供してくれるツールの活用です。

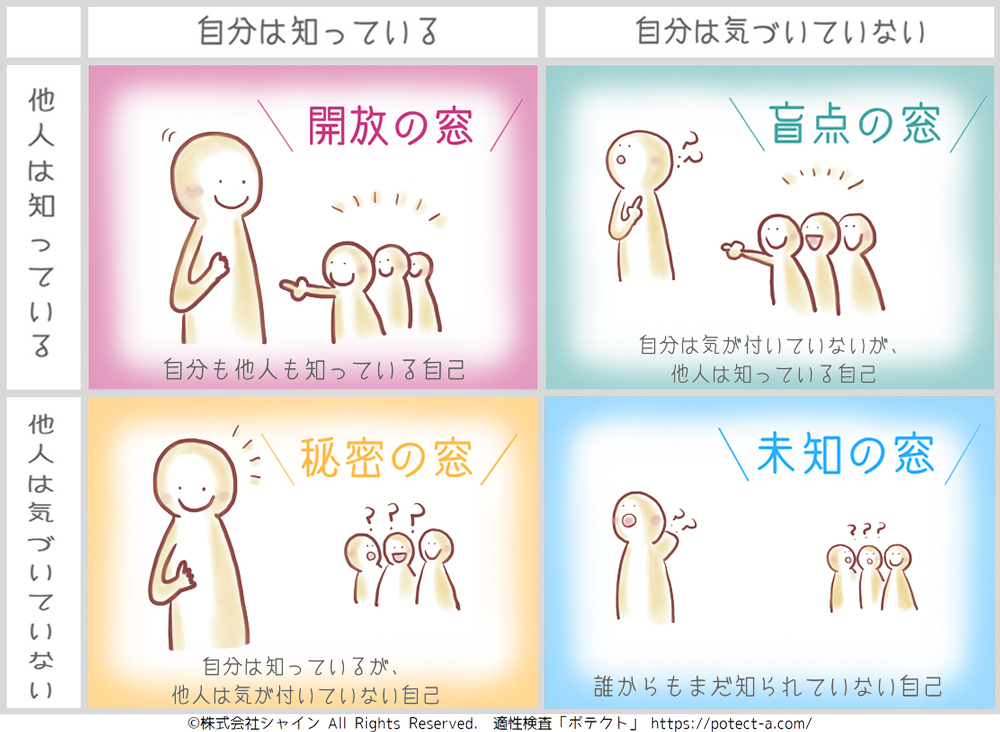

ジョハリの窓

これは、自分から見た自分と他人から見た自分のギャップを明らかにするための心理学では有名なフレームワークです。友人や同僚に協力してもらい、自分の隠れた一面や、意外な評価を知ることができます。

▶ ジョハリの窓で自己分析 ~ジョハリの窓とは、やり方、項目例、アプリ診断、社員研修~

適性検査(自己分析診断)

自己評価と客観評価のズレを防ぐ方法として、適性検査(自己分析診断)の活用があげられます。統計データに基づいた客観評価を知ることで、自己理解とのズレに気づくことができます。

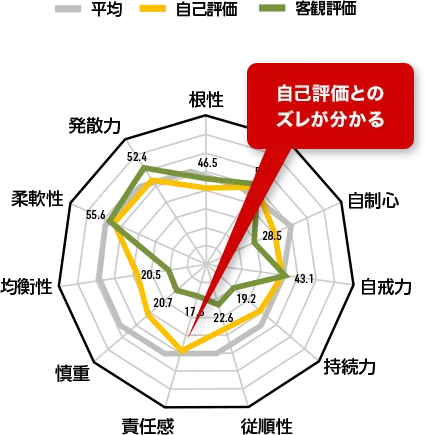

また、ズレに気づきやすい適性検査を利用することもおすすめです。適性検査ポテクト(当社サービス)は、自己評価と客観評価のズレ分かる適性検査サービスです。

適性検査ポテクトでは、以下のようなメリットがあります。

- 50種類の詳細な性格分析や、気質やストレス傾向や相性など、様々な視点での客観評価が得られるため、深い自己理解につながる。

- 自己評価と客観評価のズレを把握できるため、本当の自分の強みや弱みを知り、キャリア開発やスキルアップに役立てることができる。

- 理解を深めるワークショップシート付きで、ズレの原因特定や、自分の強み弱みを考慮したキャリアプランを立てることができる。

適性検査ポテクトは、以下のような仕組みで自己評価と客観評価を分析します。

- 150問+50問の簡単な選択問題に答えるだけで、50種類の資質(頭脳系、行動系、対人系、精神系)を測定します。

- 150問は客観評価(他人から見た自分)、50問は自己評価(自分から見た自分)を反映します。

- 自己評価と客観評価を比較して、確信できる資質(両者が一致)、気づかれにくい資質(自己評価>客観評価)、控えめな資質(自己評価<客観評価)、眠っている資質(両者が低い)を把握します。

- ジョハリの窓形式で、顕在する資質と内在する資質を分かりやすく表示します。

- それぞれの資質に対して、その特徴や傾向、強みや弱み、アドバイスなどを提供します。

良好なキャリア形成のために、自分と向き合おう

自己評価と客観評価のズレを知り、改善していくことは、あなたが仕事へのモチベーションを高め、より満足度の高い働き方を実現するためにとても重要です。

自己評価がズレた状態で人事評価に不満を感じ、勢いに任せた誤ったキャリア選択をしないためにも、まずは客観的な視点を取り入れ、自分自身の評価を自分自身で正しく評価できるようになることをおすすめします。